(Cet article est initialement paru sur Le Cargo. Pour ceux que le sujet intéresserait, l’ensemble de mes chroniques pour le webzine est accessible ici.)

(Cet article est initialement paru sur Le Cargo. Pour ceux que le sujet intéresserait, l’ensemble de mes chroniques pour le webzine est accessible ici.)

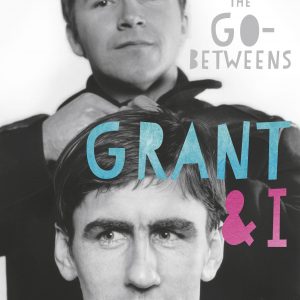

C’est l’histoire d’un groupe pour qui rien n’a marché – ainsi pourrait-on, en schématisant à peine, résumer Grant & I. Un groupe capable d’écrire des chansons inoubliables, de celles qui vous marquent à vie, mais qui, par malchance, par mauvaises décisions, par incapacité à se plier aux demandes absurdes de l’industrie musicale, n’a jamais obtenu le succès auquel il pouvait légitimement prétendre. À la sortie du best of Bellavista Terrace en 1999, Robert Forster ironisait déjà en écrivant : « Ce disque aurait dû s’appeler Greatest Hits, sauf que nous n’en avons jamais eu aucun. »

La lecture de Grant & I est teintée d’une tristesse diffuse. Parce que l’on sait très bien comment se termine l’histoire : par la mort soudaine de Grant McLennan en 2006, qui met un terme brutal à la carrière du groupe alors même qu’il semblait promis à une forme de renaissance, après s’être séparé une première fois puis reformé à l’aube des années 2000. Mais aussi parce qu’une profonde impression de gâchis imprègne le récit. Nous ne sommes pas ici dans une de ces success stories qu’affectionne tant la mythologie du rock, dans laquelle tout artiste aussi méritant qu’obstiné finit par obtenir gloire et reconnaissance. Ce que raconte Robert Forster à travers sa rencontre avec Grant McLennan et de la création des Go-Betweens, c’est le versant le plus tristement banal de l’histoire de la musique, celui que connaissent tant d’artistes de talent. Une suite de rendez-vous manqués, de coups de malchance, d’ambitions tâtonnantes, de galères financières et d’incompréhensions face aux exigences d’une industrie qui ne demande pas tant aux artistes de se montrer sincères que de rentrer dans un moule étroit censé garantir le succès.

Fondé en 1977 à Brisbane où Forster et McLennan se sont rencontrés étudiants, le groupe erre d’Australie en Europe, de Londres à New York et Paris, cherchant les occasions sans savoir comment les provoquer, se voit ballotté de label en label, se prend des murs et affine sa voix, ses voix plutôt : seul maître à bord au départ, Robert Forster est sincèrement surpris lorsque son ami, auquel il a lui-même appris à jouer, se révèle un songwriter précieux dont la patte complète magnifiquement la sienne. Dans un passage touchant, il s’étonne de voir soudain son vieux copain de fac pondre un superbe « Cattle and Cane » dont il ne l’imaginait pas capable, inspiré par son enfance dans la campagne australienne. Ses chansons dévoilent une mélancolie que personne ne lui connaissait.

Grant & I, dans sa première partie qui évoque la jeunesse de Robert Forster à Brisbane, commence par décevoir légèrement. On peine au départ à entrer dans le récit, sans bien savoir si cette barrière tient à l’écriture – élégante, ironique et souvent drôle, mais distanciée – et à nos attentes formatées par la lecture d’autres mémoires de musiciens, ou si c’est Forster lui-même qui cherche sa voix et la juste façon de retranscrire ses souvenirs. Lorsqu’il relate leurs premières galères dans le monde de la musique, on est parfois frustré de le voir entrer si peu dans les détails – s’il raconte au détour d’une phrase que Nick Cave et Rowland Howard, à l’époque de Birthday Party, ont été leurs colocataires à Londres, il change aussitôt de sujet sans développer.

On comprend ensuite que c’est là, précisément, la voix du Robert Forster que l’on admire tant, celui que l’imagerie du groupe a figé dans le rôle d’un dandy un peu précieux à la plume cynique et littéraire, là où Grant McLennan serait plus terrien, plus en phase avec ses émotions – une idée reçue que le livre vient balayer à plusieurs reprises. De la même manière que la voix de Patti Smith chuchote à notre oreille pendant la lecture de Just Kids, c’est bien le Robert Forster des Go-Betweens qu’on retrouve ici dans chaque mot. Et l’absence de glamour dont il pare les anecdotes, pour surprenante qu’elle soit, brosse un tableau très réaliste de ce que peut être la vie d’artistes pour qui le succès n’arrive jamais. On éprouve un pincement lorsqu’il évoque la tension des années londoniennes où le groupe ne peut jamais mettre la musique en pause pour prendre des vacances, car ils n’en ont pas les moyens financiers – alors qu’ils viennent de sortir Liberty Belle and The Black Diamond Express et préparent Tallulah, c’est-à-dire au moment où ils ateignent pleinement leur maturité créative. Toute aura mythique que l’on pourrait associer aux Go-Betweens se voit ici sérieusement mise à mal.

Peu à peu, nos réserves initiales se dissipent et le livre devient passionnant. Sans doute nos impressions de lecture seront-elles liées à notre relation personnelle avec la musique du groupe ; découvrir la petite histoire d’un album qu’on a usé jusqu’à la corde apporte toujours une perspective intéressante. Ainsi apprend-on que l’aspect bancal de Tallulah (album toutefois plus attachant que Forster ne semble le croire) témoigne de frictions avec des producteurs cherchant à imposer des choix qui contredisent ceux du groupe – nous sommes dans les années 80 où claviers et boîtes à rythme deviennent « le » passage obligé pour être dans le coup, sous peine de créer une musique perçue comme ringarde. On découvre également que Robert Forster a mis des années à être satisfait de 16 Lovers Lane (pourtant unanimement perçu comme leur album le plus incontournable) car sa pop mélodieuse était à des lieues des ambitions plus rock de leurs débuts. On en apprend davantage sur les interactions (et tensions) au sein du groupe, notamment avec la batteuse Lindy Morrison et la violoniste Amanda Brown qui deviendront respectivement les compagnes de Forster et de McLennan. L’origine ou le sens caché de bon nombre de chansons nous est dévoilé en cours de route – si le sublime « Quiet Heart » de Grant McLennan est adressé à Amanda Brown, tout imprégné de l’euphorie du début de leur romance, « Twin Layers of Lightning » évoque la relation de plus en plus orageuse entre Robert Forster et Lindy Morrison, qui se sépareront peu après.

La dernière partie du livre est peut-être la plus prenante, mais aussi la plus poignante. Quelque chose semble se dénouer dans l’écriture de Robert Forster, et une émotion nouvelle affleure entre les lignes. La séparation du groupe en 1989, pour évidente qu’elle ait semblé aux deux amis, fait voler en éclats le couple que formaient Grant McLennan et Amanda Brown ; lui ne s’en remettra jamais vraiment. Ce que Forster dépeint alors, c’est la fragilité qu’il découvre chez son partenaire, sujet dès lors à de profonds accès de dépression, mais aussi une intimité nouvelle entre eux ; ils étaient le genre d’amis qui partagent tout sans jamais vraiment se livrer. Tout ce qui suit, l’évocation de leurs carrières solo, de leur reformation grâce aux Inrockuptibles, des magnifiques albums qui naissent alors, se teinte d’une inquiétude constante pour Grant, presque une forme de tendresse, mêlée de cette sévérité que les vieux amis qui se connaissent par cœur ont parfois l’un pour l’autre.

Mais c’est aussi qu’à ce stade du récit, un compte à rebours est enclenché. Le lecteur et le narrateur le savent, mais pas les protagonistes : Grant McLennan n’a plus que quelques années à vivre. Les promesses qui s’ouvrent au début des années 2000, la reconnaissance d’un nouveau public, les albums peut-être encore plus beaux que ceux d’avant la séparation, tout ça prendra brutalement fin. Il n’y a plus de distance ici, rien que de la tristesse et cette impression, là encore, de gâchis. Grant McLennan qui était une figure élusive dans la première partie du livre prend alors une autre dimension, celle d’un homme qui a vécu dans une fuite en avant perpétuelle et qui s’est lentement, discrètement, autodétruit. Une image assez peu conforme à celle que l’on pouvait avoir du personnage – j’avoue avoir été stupéfaite, et un peu remuée, d’apprendre qu’au moment du concert en duo absolument magique de juin 1999 au Divan du Monde, où l’occasion me fut donnée, avec un groupe de fans, de discuter longuement avec Grant, il se trouvait en pleine dépression suite à une rupture, lui qui m’avait semblé alors si calme et si serein, si accueillant.

Grant & I est un livre avant tout réservé aux fans des Go-Betweens, qui donne une furieuse envie de se replonger dans leurs albums, même ceux qui nous ont moins convaincus de prime abord (pour ma part le troisième et dernier d’après la reformation, Oceans Apart). C’est une lecture qui demande un peu de persévérance dans sa première partie mais vous en récompense largement ensuite. Elle nous rappelle que l’histoire des Go-Betweens ne ressemble à aucune autre, aucune de celles que nous lisons dans les livres sur les mythes du rock – en même temps qu’elle ressemble à celle de beaucoup trop d’autres artistes qui se sont cassé les dents sur les réalités de l’industrie du disque. C’est peut-être aussi dans cette dimension-là, cette banalité un peu sordide, que le livre est le plus marquant. Ces mythes-là sont trompeurs et il est bon que des voix comme celle de Robert Forster viennent régulièrement nous le rappeler.