(c) Michael Whelan

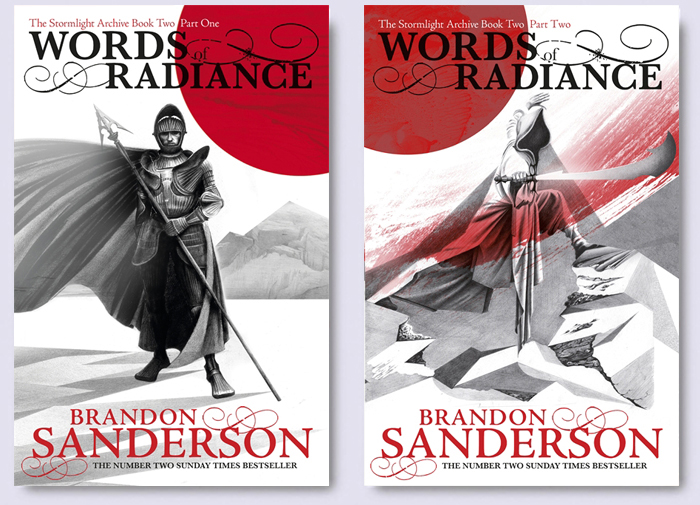

Ceux qui m’ont croisée ces derniers mois m’auront sans doute entendue parler de mon gros chantier de traduction en cours, qui est aussi une forme de record personnel : Words of Radiance de Brandon Sanderson, suite de La Voie des rois (The Way of Kings) et deuxième volet de la série des Archives de Roshar (The Stormlight Archive). Un record, disais-je, car si La Voie des rois pesait dans les mille pages en V.O., Words of Radiance lui est encore supérieur en taille. Quoique je ne sois pas la dernière à insister sur le volume du bestiau (notamment pour râler sur mon absence de vacances cet été), j’ai constaté que les gens s’étonnaient quand je leur apprenais que la longueur du roman n’était pas sa vraie difficulté. D’où l’envie de m’expliquer sur ce point, d’autant plus que je parle rarement traduction sur ce blog.

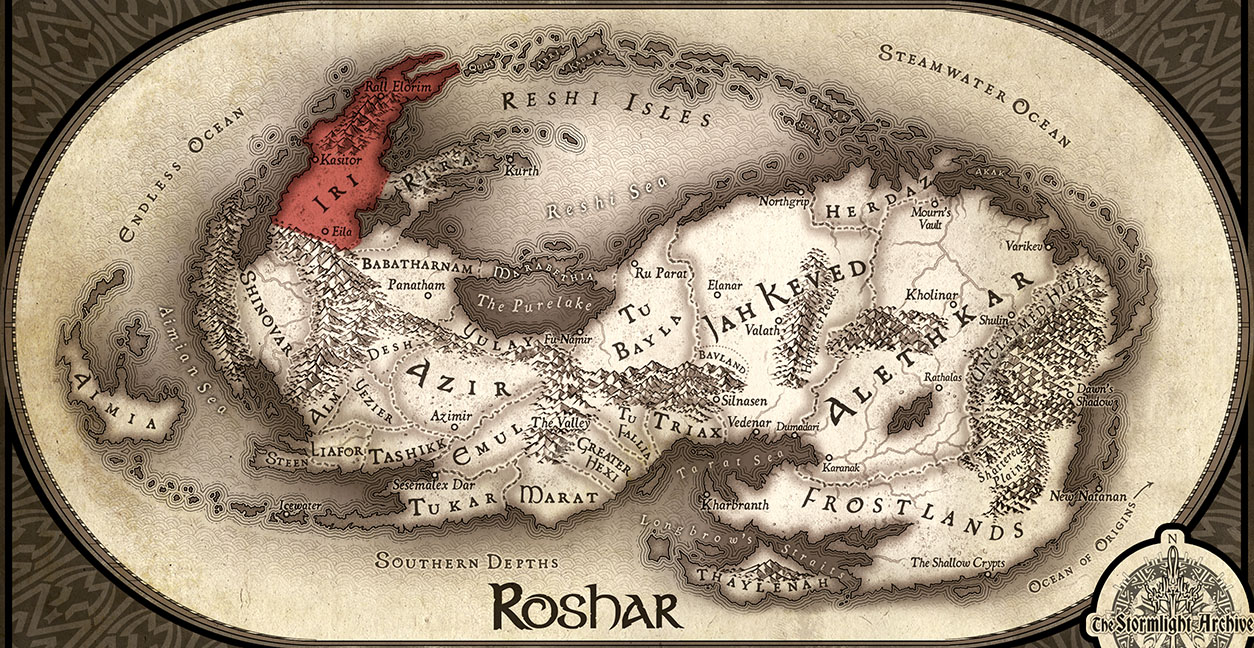

Quelques mots sur l’intrigue pour commencer. La série raconte l’histoire d’une guerre aux motifs obscurs qui oppose un peuple humain, les Aléthis, à une espèce humanoïde récemment découverte, les Parshendis ; ces derniers ont revendiqué l’assassinat du roi aléthi Gavilar Kholin le soir même où il signait un traité avec eux. Les principaux fils d’intrigue s’intéressent à trois personnages : Kaladin, un esclave envoyé au casse-pipe lors de cette guerre et qui survivra en se découvrant d’étranges pouvoirs ; Shallan Davar, une jeune voleuse qui devient l’élève de l’érudite Jasnah Kholin, la fille du roi, laquelle enquête sur la réalité historique d’événements mythologiques ; et Dalinar Kholin, le frère de Gavilar, ancien guerrier devenu pacifiste et que certains croient fou car il est hanté par des visions du passé. Toutes ces intrigues (ainsi qu’un certain nombre d’histoires secondaires consacrées à d’autres personnages) finissent par se rejoindre, dressant un tableau général des événements tout en confrontant différents points de vue.

Traduire un livre de cette taille, ce n’est pas l’épreuve inhumaine qu’on attendrait, simplement un autre type de voyage. C’est le volume de travail de trois livres de taille moyenne, mais étalé sur un délai trois fois plus long. Quelque part au cours du processus, le temps se dilate, particulièrement pendant les relectures, la phase qui m’occupe à présent. Arrivé au bout de 300 pages, on songe que l’histoire est encore en train de s’installer là où beaucoup d’autres toucheraient déjà à leur fin. On s’en étonne, mais la tâche ne paraît pas écrasante pour autant, simplement plus lente. Dans le cas présent, j’ai l’avantage d’avoir déjà survécu à La Voie des rois, au prix de pas mal de sueurs froides et d’arrachages de cheveux ; je sais que je peux recommencer.

La difficulté de traduire la série des Archives de Roshar tient à un double facteur : le volume des livres associé au nombre de termes à inventer. Je crois avoir connu l’une des plus grosses trouilles de ma carrière face au lexique de La Voie des rois : une liste de quelques centaines de néologismes, entre les noms de lieux, de plantes ou d’animaux, les termes historiques, mythologiques ou religieux propres à l’univers développé, les systèmes de magie, surnoms des personnages, noms de leurs chevaux ou de leurs épées, et j’en passe. Le tout (et c’est là que l’expérience se corse) sans connaître en détail les tenants et aboutissants de l’intrigue, puisque la série est encore en cours d’écriture. J’ai la chance d’être en contact avec l’assistant de l’auteur, toujours très réactif et parfaitement au fait des moindres détails ; simplement, si je m’interroge sur 500 termes (j’exagère à peine), je ne peux pas le questionner sur tous et il faut me limiter aux plus problématiques.

L’une des particularités de La Voie des rois (nettement moindre sur Words of Radiance où l’intrigue s’est beaucoup précisée), c’est celle de l’entrée dans un univers où toutes les clés ne nous sont pas données d’emblée, à l’image d’un prologue énigmatique qui voit dialoguer des figures mythiques encore inconnues du lecteur. Les fils d’intrigue sont nombreux et mettent parfois en scène des personnages dont le lien avec les autres paraît plus que ténu. Surtout, on est catapulté dans un univers où les éléments culturels, historiques, mythologiques nous sont distillés au compte-goutte, le plus souvent en arrière-plan, sans beaucoup d’explications. Un dialogue peut faire référence à une coutume ou à un événement passé qui nous sera expliqué 800 pages plus tard.

Le problème, en tant que traductrice, est surtout de devoir avancer à l’aveuglette. Je commence à connaître assez les univers de Brandon Sanderson pour savoir qu’il n’est pas avare en rebondissements et révélations difficiles à anticiper. Il me rappelle par moments la capacité qu’avait J.K. Rowling, dans les Harry Potter, à déguiser des éléments d’intrigue essentiels au milieu de digressions amusantes (rappelez-vous le sablier permettant à Hermione de dédoubler ses heures de cours dans Le Prisonnier d’Azkaban). Ici, le moindre détail peut devenir capital ; le problème est que je n’en sais encore rien à ce stade. Il faut constamment questionner, anticiper, chercher les pièges, par exemple quand les chapitres s’ouvrent sur des extraits de lettres dont on ne sait si elles sont écrites par un homme ou une femme, ni si cette personne s’adresse à un proche qu’elle tutoie ou à une personne moins familière qu’elle vouvoie. Le choix des termes, de ce point de vue, est délicat : il faut fixer des néologismes en espérant que les développements futurs de l’intrigue ne viendront pas contredire mes décisions.

Shallan par Michael Whelan

J’ai connu par exemple une petite frayeur devant un paragraphe de Words of Radiance qui mettait en parallèle deux catégories de personnages aux noms très semblables en anglais : les « Voidbringers » (terrifiantes créatures mythiques que j’ai appelées « Néantifères ») et un groupe baptisé « Dustbringers » dont on ne sait pas encore grand-chose à ce stade et que j’ai nommés « Désagrégateurs ». Les deux termes choisis en français ayant des structures différentes, il a fallu quelques contorsions pour que la phrase qui les compare conserve un sens – mais ça aurait pu être bien pire. Puisque le français ne possède pas la même souplesse que l’anglais, qui peut se permettre d’accoler deux mots pour en créer un troisième, il faut régulièrement s’éloigner de la lettre pour trouver un terme qui sonne juste sans trahir le sens (cas de figure bien connu des traducteurs de SF et de fantasy).

Ainsi, un même mot peut être traduit différemment selon les occurrences. Le plus flagrant est ici « storm », omniprésent dans le récit car le monde de Roshar est balayé par des tempêtes d’une violence effroyable qui influencent aussi bien le mode de vie des personnages que leur langage. « Highstorm » devient ainsi « tempête majeure », les « stormwardens » qui prédisent leur arrivée deviennent des « fulgiciens », et Kaladin, qui gagne le surnom de « Stormblessed » pour avoir miraculeusement survécu à l’une de ces tempêtes, devient « Béni-des-foudres ». Quant à l’interjection « storms! », qui connaît plusieurs variantes, elle est notamment rendue par « bourrasques ! ». Je ne peux qu’espérer que ces multiples variations, souvent nécessaires dans le cours du récit, n’en viennent pas à se contredire lors de développements futurs.

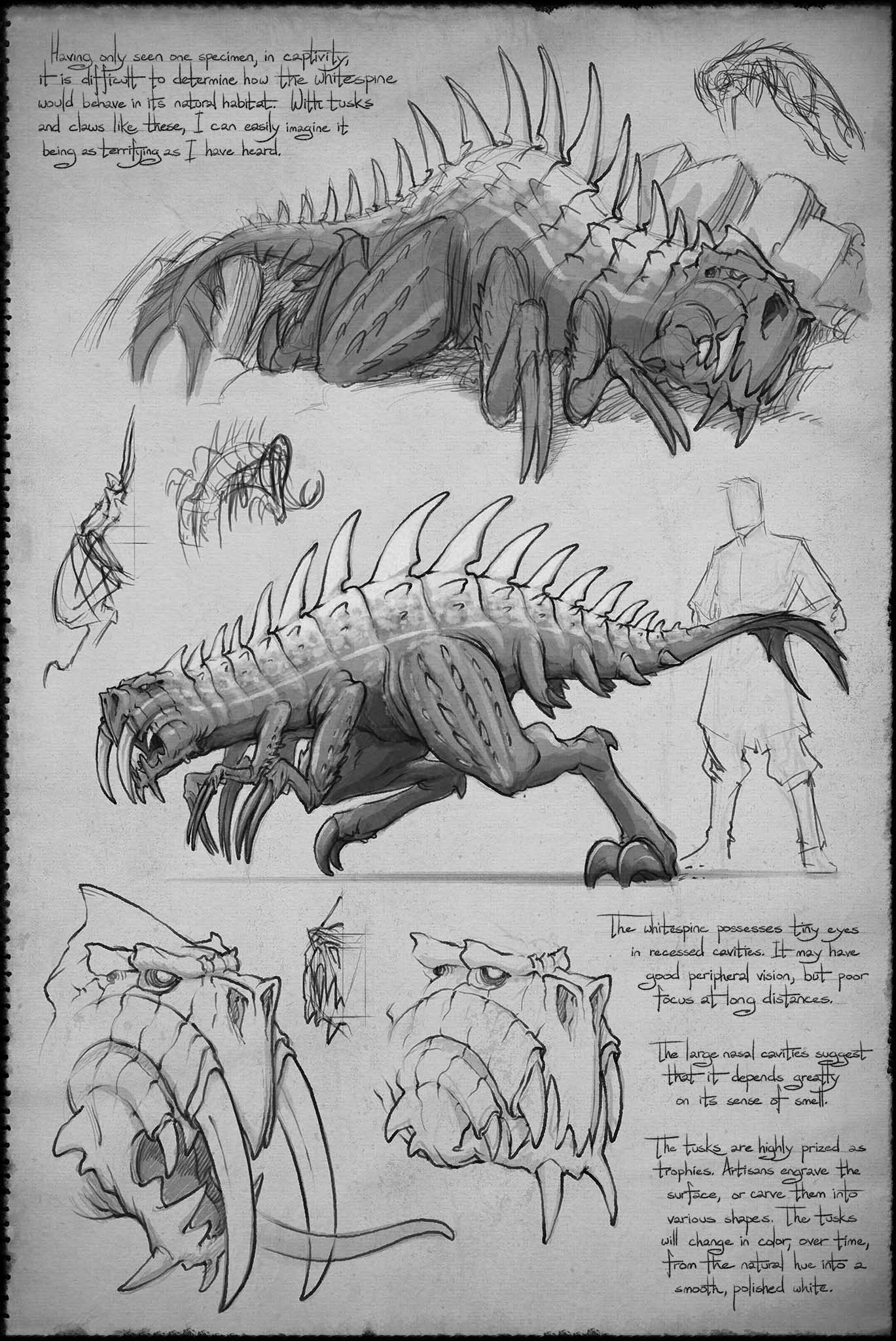

Illustration intérieure : page du carnet de Shallan

Et puis il y a d’autres choix, des choix constants – quelques centaines de termes, dont une majorité heureusement déjà fixée pendant la traduction de La Voie des rois. Des noms de plantes ou d’animaux sont cités sans plus d’explications, parfois transparents et parfois totalement obscurs (d’autant que, dans l’univers de Roshar, l’organique, le végétal et le minéral se confondent parfois ; on croise ainsi des arbres dont l’écorce évoque la pierre). D’autres choix sont plus discrets : fallait-il traduire ou laisser tels quels les « spren », ces esprits qui incarnent des émotions, des forces de la nature ou des abstractions ? J’ai choisi d’en faire des « sprènes », tout comme j’ai décidé d’accorder et de franciser « aléthi(e)(s) » ou « thaylène(s) » alors que « Alethi » et « Thaylen » (qui désignent à la fois deux peuples et leurs langues respectives) étaient invariables en anglais.

D’autres difficultés, encore, sont invisibles ; je bénis les passionnés qui ont créé le wiki Coppermind qui m’a beaucoup aidée lorsque, m’étonnant de ne pas retrouver dans La Voie des rois un terme que j’étais persuadée d’avoir déjà traduit, j’ai compris grâce à ce site qu’il fallait plutôt le chercher dans Warbreaker. D’où l’intérêt de faire traduire les différentes séries d’un auteur par la même personne, à plus forte raison lorsqu’il commence à les relier entre elles, de manière de moins en moins subliminale (son « Cosmère » est mon cauchemar, mais un cauchemar fascinant à explorer).

S’il y a une leçon qu’il faut apprendre pour devenir traducteur, c’est qu’il y aura toujours des erreurs. La traduction parfaite n’existe pas, on ne peut que faire de son mieux en espérant s’être posé les bonnes questions, avoir pris les bonnes décisions. Traduire la série de Roshar m’oblige à un degré supplémentaire dans le lâcher-prise. Il y a aura cinq livres, tous aussi volumineux, et j’avance à l’aveuglette ; les erreurs sont statistiquement inévitables. Je ne peux qu’espérer qu’elles seront invisibles et faciles à rattraper en tricotant quelques bouts de phrases. Arriver au terme du deuxième livre sans catastrophe majeure au niveau des néologismes m’emplit déjà d’une grande joie et d’un grand soulagement. Le voyage n’est pas toujours simple, mais c’est une aventure passionnante.